デジタル一眼カメラ α(アルファ)で写真撮影を楽しむ

デジタル一眼カメラ α(アルファ)で写真撮影を楽しむ

動きの少ない野鳥を撮る

ここでは野鳥が木や石にとまっているときなど、動きの少ない野鳥を撮影するときの基本設定やフォーカス設定について説明しています。

近づきすぎると警戒されて逃げてしまいますので、焦らず少し離れた位置からじっくり撮影しましょう。

基本設定

| 撮影モード | A(絞り優先)またはM(マニュアル露出) |

|---|---|

| フォーカスモード | AF-C(コンティニュアスAF) |

| フォーカスエリア | [フレキシブルスポット]または[スポット]、[中央] * 機種によって名称は異なります。 |

- 撮影モード

撮影モードは、A(絞り優先)で背景をぼかし、野鳥の存在を引き立てるのがおすすめです。

A(絞り優先)モードはF値を撮影者が任意に設定できるモードです。F値が小さいほど、また、被写体と背景の間に距離があるほど背景がぼけます。ぼけの量とピントを合わせる範囲(被写界深度)を意識して撮影してみましょう。

構図と被写界深度静止している野鳥を三脚を使用して撮影する場合は、シャッターを切る瞬間に鳥の方が動いてしまう「被写体ブレ」さえなければ、少し遅めのシャッタースピードでもブレずに撮影できます。

被写体が動いたり、枝が揺れてブレてしまう場合は、ISO感度オートでM(マニュアル露出)モードに設定し、シャッター速度を上げて撮影しましょう。- フォーカスエリア

フォーカスエリアは、[フレキシブルスポット]または[スポット]で構図を決めながら野鳥にピントが合うようにフォーカス枠を移動して撮影します。

フレームの中央あたりに野鳥をとらえていれば[中央]に設定しましょう。

リアルタイムトラッキングに対応した機種の場合、フォーカスエリアでトラッキングの設定にすることで追従中にフレーミングを調整しながら撮影が可能です。フォーカスエリアはカメラの機種によって名称や機能が異なります。各機種の設定方法については以下のページからお持ちの機種を選択してご確認ください。

オートフォーカスを使いこなす

α99II + 300mm F2.8 G SSM II

焦点距離:420mm / F値:5.0 / シャッター速度:1/10秒

- 瞳AFの設定

-

一部の機種では鳥の瞳AFに対応しています。あらかじめ瞳AFの検出対象を鳥に設定しておくことで、飛んでいる鳥、止まっている鳥の瞳を高速かつ高精度に自動検出し、追従することができます。

構図と被写界深度

じっとしている野鳥は撮影しやすい反面、同じような写真ばかりになってしまいがちです。

たくさん撮っても、どの写真が良いものなのかわからないと選ぶときに大変ですよね。基本の構図を知っておくと、撮影時や選別時に迷うことはありません。画作りの基本となる空間の使いかたと被写界深度について知っておきましょう。

構図

構図は、被写体を写真のどこに配置するかで変わります。写真をより印象的に見せる構図の種類を、いくつかご紹介します。

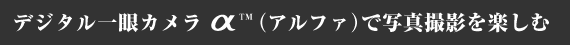

- 3分割構図

-

画面を横・縦3分割にしてそれぞれの交点のポイントに被写体を配置する方法を「3分割構図」といいます。αには、背面のモニターに3分割のグリッドラインを入れる機能があるので、これを使って構図をイメージすることができます。

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

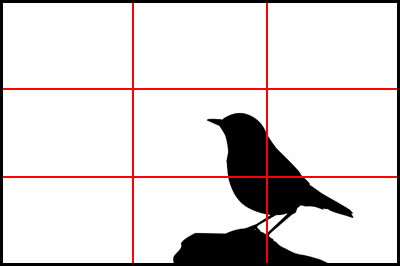

- 日の丸構図

-

被写体を真ん中に配置する構図を「日の丸構図」といいます。被写体の存在感を強調して表現できる構図ですが、撮りかたによっては平凡な印象の写真になってしまいます。被写体の前後にぼけをつくるなど、前景と背景を工夫しましょう。

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

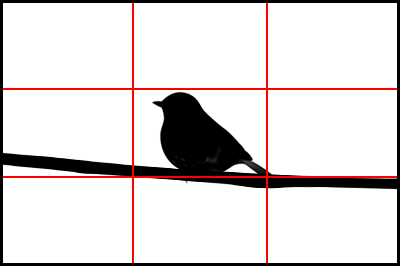

- シンメトリー構図

-

左右または上下で鏡に映したような対称になる構図を「シンメトリー構図」といいます。

水鳥など波が立っていない水面に映る被写体などでは、活用しやすい構図です。水平を意識して撮影すると安定感のある写真になります。

ユーザー作品(写真投稿コミュニティサイトα cafeより)

被写界深度

被写界深度とは、ピントを合わせた被写体の前後にある、像が鮮明に写っている範囲のことです。

被写界深度は「焦点距離」、「絞り(F値)」、「被写体との撮影距離」で決まり、被写界深度はその範囲が狭い場合に「浅い」といい、広い場合は「深い」といいます。

野鳥撮影の場合は望遠レンズを使うことが多いため、標準レンズと比べて被写界深度は浅く、前後のぼけが大きくなります。

背景をしっかり写したいのにぼけてしまう場合は、絞り(F値)を小さくして撮影するか、被写体との距離をとって撮影してみましょう。

ぼけの要素について詳しくは以下のページをご確認ください。

"ぼけ″の要素