独特な映像表現で街の温度感を紡ぎ出す 『東京音℃』 PIECE OF TOKYO Vol.2/3

東京という都市の温度を演出したのは、

映像監督 番場秀一氏。カメラマン 渡辺研司氏、

クリエイティブ・ディレクター 松 宏彰氏

とともに撮影の裏側を大公開。

TYOが発信する自主制作プロジェクト「PIECE OF TOKYO」の第二弾として公開された『東京音℃』。大胆にアレンジされた「東京音頭」をBGMに、東京の都市と4人の登場人物がシンクロしていく斬新な映像は、いわば“ネオ東京音頭のMV”とも言える作品だ。

リアルでありながらもファンタジックな感覚、孤独と優しさを併せ持った、東京という都市の温度を演出したのは、アーティストのミュージックビデオを多数手掛ける映像監督 番場秀一氏。

街のせわしさを感じさせる疾走感、女性の表情からにじみ出る切なさ。東京ならではの動きや感情を映像で表現した『東京音℃』のコンセプトに加え、第一弾『東巨女子』に続きα7シリーズが使われた理由や撮影秘話、α7シリーズだからこそ撮れた映像などを、監督の番場氏、カメラマンの渡辺氏、クリエイティブ・ディレクターの松氏に伺った。

株式会社ティー・ワイ・オー

ディレクター/クリエイティブ・ディレクター

松 宏彰氏

1969年神戸市生まれ。TVCMをはじめとする広告映像の企画・演出からWEB、アニメなどを幅広く手がける。WEB広告『WWFI』で2002年カンヌ国際広告祭サイバー部門金賞を受賞。サンパウロ国際短編映画祭など世界各国で上映された押井守監修作品 『東京スキャナー』では監督、天野喜孝氏の画集をアニメ化した『やさいのようせい N.Y.SALAD』では脚本・総合演出を務め、国内外で数多くの賞を獲得。

株式会社 祭

ディレクター

番場秀一氏

1972年京都府生まれ。2005年、TYOのグループ会社「祭」に入社。映画界でも話題になった劇場公開作品「ミッシェル・ガン・エレファント "THEE MOVIE" -LAST HEAVEN 031011-」で監督を務めるなど、MVを中心とした音楽映像を中心に活動する映像作家

カメラマン

渡辺研司氏

1980年岐阜県生まれ。EXILE ATSUSHI『道しるべ』やSuperfly『Beautiful』、H.I.S × 中村アン『H.I.Sでハワいい旅を』など、ミュージックビデオ、CM等、幅広く撮影を行う。

東京の温度感を伝えるハイセンスな音楽映像を目指して

――「PIECE OF TOKYO」の第二弾となる『東京音℃』のコンセプトや、映像を通じて伝えたいメッセージを教えて下さい。

松:第一弾の『東巨女子』は特撮や東京の女子など日本のオタク文化とリンクした作品だったので、第二弾は今までカッコいいMVをたくさん作っている番場さんに、音楽にシフトした作品に仕上げてもらいました。第一弾とはベクトルを変えた見せ方で、コントラストをつけて東京の魅力を見せたいと思って。

盆踊りの定番曲「東京音頭」をモチーフにして、東京に暮らす人のメンタルな部分にリアルに迫った感じですね。東京という巨大な街の中で人は孤独感を感じながらも、なんとなく温かい感じでつながっていて心地よい、みたいな。その温度感を表現したかったんです。だからタイトルも『東京音℃』としました。

――作品の構成などは、誰がどのように考えるのですか?

松:この作品は、僕と共同クリエイティブ・ディレクターの岡村さん、プランナーの渡邊君と番場さんとで「東京ってどんな感じなんだろう」みたいなことをブレストするところから始まりました。最初は手法論というよりも、感覚論みたいなところの話ですね。

番場:みんな自由に話すので、最初はワケがわからなかったんですよ。抽象的や感覚的なことばかりで「みんな、何言ってんの?」って感じで(笑)。でも、すごく長い時間話をしました。温度ってなんだ、東京ってなんだ、みたいな。深い意味はわからなくても感覚的に掴めた部分はあったので、いろんな話の中でたくさんのヒントをもらえました。自分だけでは出てこない発想も多かったので、このブレストがなければもっと違う作品になっていたと思う。断片的に拾い集めて、自分の感覚だけじゃない東京の形みたいなものが見えてきた感じですね。

松:クライアントに出すコンテがあるわけではないので、正直なところ番場さんがブレストからどうイメージを定着させたのかまったくわからなかったんです。オフライン編集を観て僕らは初めて全貌が見えたくらいだから、本当に感覚的な撮影だったんだと思います。

場所、環境を選ばず明るく撮れて動きやすい撮影スタイルに

――今回の撮影では、どのような点を重視して使用するカメラを選んだのですか?

渡辺:秋葉原や新宿の街中だったり、クラブの店内だったり、夜の東京タワー抜けだったり、とにかくいろんなシチュエーションや環境で撮らないといけなかったので、カメラは明るい方がいいと思いました。感度を上げても粒子がそんなに気にならないカメラで、最初に思いついたのがα7S II。撮影ではMoVI(3軸カメラジンバル装置)も使うので、大きいカメラでは狭い場所に行けないし。映像を観てもらうとわかると思うのですが、人をすり抜けながら撮ったりもしたので、なるべくコンパクトにしたかったんです。そうすると、M5という小型のMoVIが必要で、M5との相性を考えると機動性なども踏まえてα7S IIしか考えられなかった。基本的にはノーライティングでやっていたので、どんな場所でも明るく撮れて、機動力がある。そんな部分を重視して選びました。

今回の撮影ではα7S IIの2台体制で、ひとつはMoVIに付けっぱなしで、もうひとつは三脚&手持ち、という使い方をしました。MoVIに載せるのは時間がかかるので、効率よく撮影するために2台体制にしたという感じですね。

撮影はほぼノーライティング。そこで活きたα7S IIの高感度

――映像を観ているとかなりいろいろな場所で撮影していたようですが、カメラの性能を実感したシーンを具体的に挙げるとしたら?

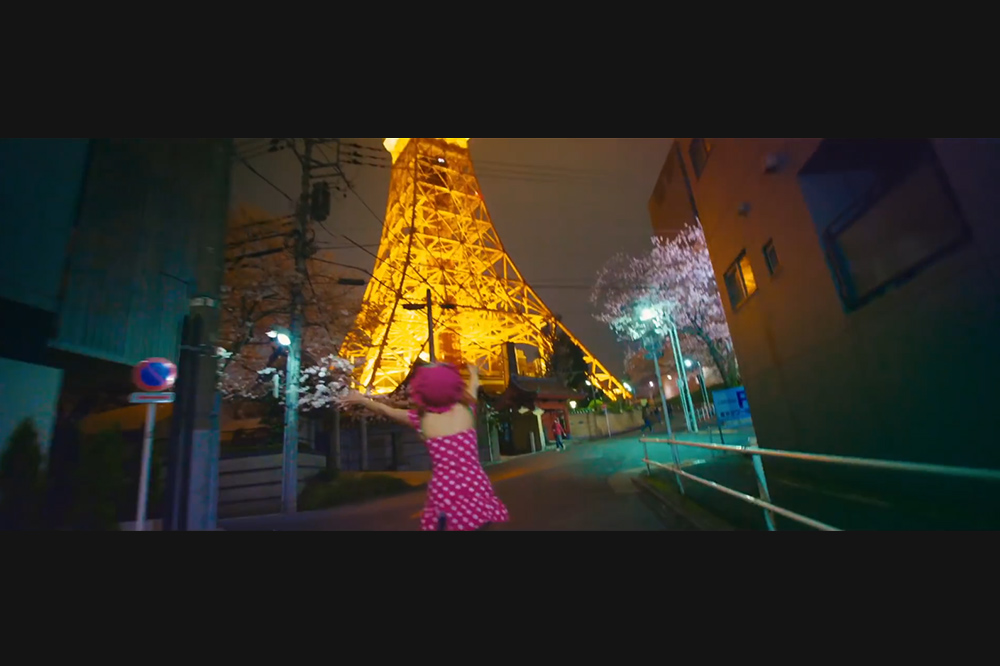

渡辺:先ほども言いましたが、基本ノーライティングなので室内や夜のシーンは高感度性能を実感しました。そういうシーンって、けっこうたくさんあるんですよ。夜の東京タワーのシーンとか、冒頭に出てくる朝のシーンでは冷蔵庫の中とか、布団の中で携帯を見るところとか。携帯のシーンは、画面の光だけで見せたかったのでα7S IIのような高感度でないと撮れなかったと思います。あと、ボンデージクラブもそう。特殊なライトを使っているし、地明かりで撮らなきゃいけないし。かなり暗かったですからね。

東京タワーに向かって女の子が手を広げているシーンも地明かりだけなんですよ。開放値が明るい単焦点レンズを使っていたのでISO6400か、ISO3200くらいで撮影しました。女の子がタクシーに乗っているシーンなど、夜の撮影ではかなりα7S IIの高感度性能に助けられました。

ボンテージクラブをはじめ、東京タワーに向かって女の子が走っていくシーンなど、手持ちでも多く撮影したんですけど、5軸ボディ内手ブレ補正もいい感じでしたよ。ズームレンズではレンズ側にも手ブレ補正が搭載されているものも多いですけど、単焦点レンズには搭載されていなかったりもしますからね。カメラに搭載されているとどのレンズでも安心して撮れるので、けっこう活用させてもらいました。

奇想天外な撮影で作品の全貌は誰も予想できなかった

――思い出に残っている撮影エピソードを教えていただけますか?

松:僕は、番場さんがどういうアイディアで撮るのか楽しみで仕方がなかった。「あっ、ホッピー通り走りだした!」とか、カメラがグルッと役者の周りを回り始めて「うわ、こっち映る!」みたいになったりとか、いきなり冷蔵庫にカメラを入れて撮影したりとか。特に秋葉原の駅前でコスプレしている女の子がカメラ小僧に撮られているところはすごかったなぁ。番場さんもカメラ小僧として映っていますからね(笑)。撮影していたら一般の人も寄ってきて、気がついたら3倍くらいに人が増えてて。秋葉原ってすごい街だな〜と思いましたね。

渡辺:番場さんとは他の現場でも一緒にやりますが、どれも撮影が本当に楽しいんですよ。今回はいろんなシチュエーションがあって、いろんな世界観があって、いろんな女の子たちがいて。じゃあ、ここはどういう風に撮ろうかと、撮りながら考えていくのが面白かった。でも、ホッピー通りで走っていく女の子を追っていくシーンはかなりしんどかったですね。MoVIで撮影したんですけど、女の子が予想以上に走るのが速くて(笑)。

松:あとは、編集のときに「これのために撮っていたのか」と知ることが多かったですね。スタジオ撮影のときに、番場さんがいきなり女の子を回転イスに座らせたんです。そしたら、のけぞらせて、すごい勢いで椅子を回し始めたんですよ。僕らは女の子がグルグル回っている画しか観てないので「何を撮っているんだろう?」ってまったく分からなかった。それが映像の後半、上空から落下する女の子だったんですよ。要するに上下逆さに使っていたんですね。

番場:撮影のときは、こういうのもアリかなってトライして撮っている感じですね。うまくいったら使う、みたいな。それも、最初のブレストの中に出てきているんですよ。全然具体的じゃないですけど。「彼女たちの温度が上がっていって」とか、そういう1つ1つが表現のネタになっているんです。

今後もさまざまな環境や条件への適応力に期待

――最後に、実際にα7シリーズを使った手応えと今後の展望をお聞かせください。

松:いいものを作りたい、こういうものを作りたいというときの選択肢って、今は本当にいっぱいあるんですよ。大きい業務用のカメラだけが選択肢じゃないし、今回使用したα7S IIを含むαでしかできないこともたくさんある。αでどこまで撮れるか実験してみたかったんですよ。それで、実際にやってみたというわけです。結果、思い通りの作品に仕上げられたという手応えがあります。 「PIECE OF TOKYO」としては、第一弾の『東巨女子』、第二弾の『東京音℃』があり、第三弾としてこの冬公開予定の『とう と きょう』という作品が控えています。制作を担当しているのは弊社TYOグループの、ストップモーションのコマ撮りアニメをメインとするdwarfというチームです。キャラクターが東京の路地裏を走り回るという作品なのですが、そうするとマスク抜きや合成が必要になるし、路地裏なのでライティングはできないし、そもそもカメラが大きいと入れないし……という諸条件があります。それをすべてクリアするには、やはりα7シリーズでないと。とにかく「PIECE OF TOKYO」の作品では、小さくて機動力があり、かつ理想の美しい映像が撮れることが最高の武器。このプロジェクトでは今後の作品づくりにも欠かせないカメラです。

次回、Vol.3では「PIECE OF TOKYO」シリーズ第三弾『とう と きょう』の制作、撮影現場の様子や撮影に使用されたレンズの魅力などをご紹介します。

記事で紹介された商品はこちら

αUniverseの公式Facebookページに「いいね!」をすると最新記事の情報を随時お知らせします。

![テレビ ブラビア®[個人向け]](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia.jpg)

![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg?v=20180319)

![[法人向け] パーソナルオーディオ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/personal_audio_biz.jpg)

![[法人向け]カメラ](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/camera_biz.jpg)

![[法人向け] Xperia™ スマートフォン](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/xperia-biz.jpg)

![[法人向け] aibo](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/aibo_biz.jpg)

![業務用ディスプレイ・テレビ[法人向け] ブラビア®](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/bravia_biz.jpg)

![[法人向け] デジタルペーパー](https://www.sony.jp/share5/images/home/products/digital-paper.jpg)